本網訊(向珊)2025年10月13日是第36個國際減災日,主題是“投資韌性建設,提升防災減災能力”。

長江流域以18.8%的國土面積承載著全國1/3人口、1/3經濟總量和1/4糧食產能,戰略地位舉足輕重,自古便是中華文明的核心腹地。同時,長江又是典型的雨洪河流,其頻繁的洪澇災害始終威脅著中下游經濟重鎮,成為中華民族千年治水史上的關鍵命題。多年來,三峽人以江河為卷,以擔當為筆持續書寫新時代長江安瀾答卷。

▲三峽工程 攝影:湯偉

三峽工程:大江安瀾的雙向“調節器”

在長江防洪體系中,三峽工程堪稱“定江神針”。這座擁有221.5億立方米防洪庫容的超級工程能控制荊江河段洪水來量的95%以上,控制武漢以上洪水來量的2/3左右,使荊江河段防洪標準由10年一遇提高到100年一遇,可保護長江中下游江漢平原防洪安全。截至2024年9月底累計攔洪近70次,成功應對3次入庫最大洪峰超7萬立方米每秒的洪水,攔洪總量超2100億立方米。而在枯水季節,三峽水庫則化身我國最大的戰略淡水資源庫。自建成以來,年均向下游補水220億立方米,歷年累計補水超3600億立方米,通過科學調度有力保障了中下游地區灌溉用水、居民供水和航運安全。

九江八賽樞紐:城市內澇的“解壓閥”

在長江、鄱陽湖、廬山三面環伺的九江城,八里湖—賽城湖控制樞紐工程(簡稱“八賽樞紐”)扼守內湖防汛咽喉,5臺2000千瓦電壓泵組構成江西省最大排澇泵站,以每小時39.6萬立方米的排水能力(每分鐘可排空2個標準泳池)將城市防洪標準從20年一遇提升至50年一遇,破解了九江外防洪水、內排積水的雙重困局。

▲九江八賽樞紐 攝影:陳勇

城市供水網絡:千萬居民的“生命線”

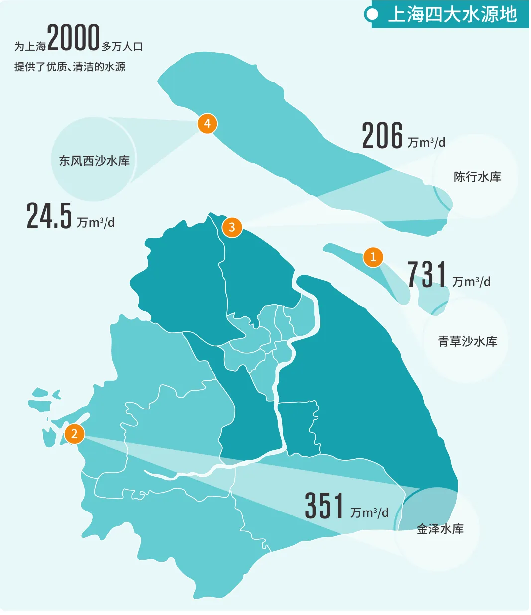

從水源地到水龍頭,三峽人在長江沿線城市構建了多級水源保障體系,保障千萬居民用水不斷流,上海青草沙、金澤、陳行、東風西沙四大水源地,經三峽集團技術護航為超2000萬人口提供優質水源。

▲上海四大水源地示意圖(m3/d:供水單位,立方米每天)三峽上海院制圖?

九江應急水源地作為“第二水源”,可滿足江西省九江、瑞昌雙城5天應急供水。浙江陳蔡水庫經加固改造和系統治理,保障了浙江省諸暨市80萬居民用水安全。安徽六安第一自來水廠、湖南沅江第三自來水廠作為城市供水主力,年供水量分別達3923萬噸和1400萬噸,水質合格率多年保持100%。

▲安徽六安第一自來水廠

城市排水系統:2.4萬公里的“地下長城”

在長江經濟帶11省市,三峽集團運營排水管網2.4萬公里,如同守護城市水安全的“地下長城”。雨污分流系統實現雨水高速流通,防止內澇釀災;調蓄池成為雨水“歇腳”的中轉站,有效控制溢流污染;智慧水管家系統如同城市治水大腦,實現所有涉水設施的一體化調度,讓城市供排水更加高效。

▲六安水管家智慧調度系統 攝影:胡九思

從長江干流的鋼鐵防線,到城市地下的智慧脈絡,221.5億立方米防洪庫容、超3600億立方米清流潤澤、2.4萬公里排水“長城”共同串起一條生生不息的守護鏈,護佑長江奔涌不息,安瀾使命永續。